1 | 公務員の副業制限の基本ルール

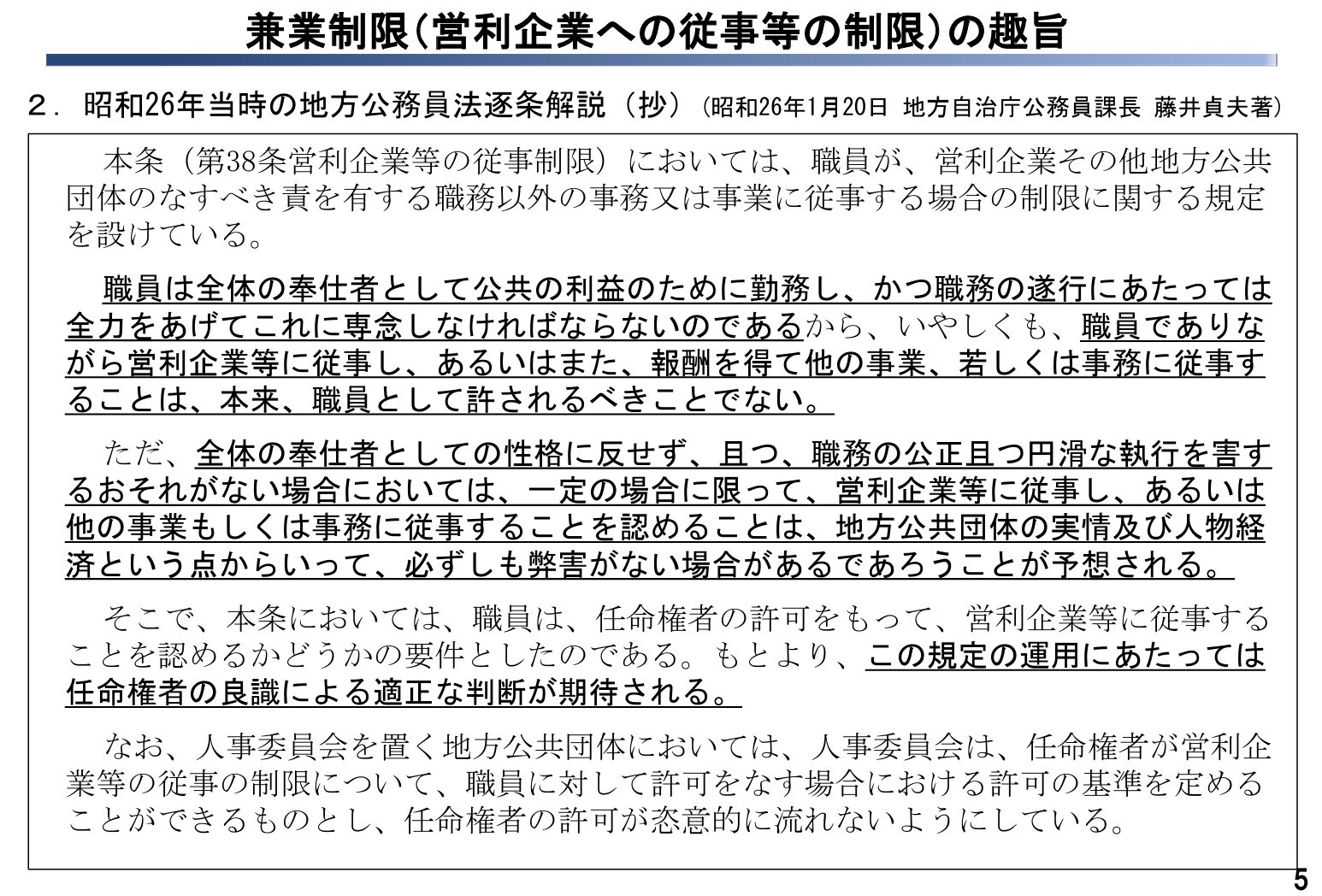

公務員の副業制限を単なる「法的制約」として捉えるのは間違いです。

この制限の背景には、国民全体の奉仕者としての立場を保持し、職務の公正性と中立性を確保するという明確な目的があります。

しかし、重要なのは「完全禁止ではない」という点です。

適切な手続きと条件下では副業が認められており、特に不動産投資については相続等の事情もあることから、一定の配慮がなされています。

実は、多くの公務員が「副業は絶対にダメ」と思い込んでいますが、これは誤解です。正確には「無許可での営利活動が禁止」なのであり、適切な理解と手続きにより、合法的に資産形成を行うことが可能なのです。

この基本ルールを正確に理解することで、処分リスクを完全に回避しながら、公務員としての信用力を活かした投資戦略を構築できます。

1-1 | 国家公務員と地方公務員の違い

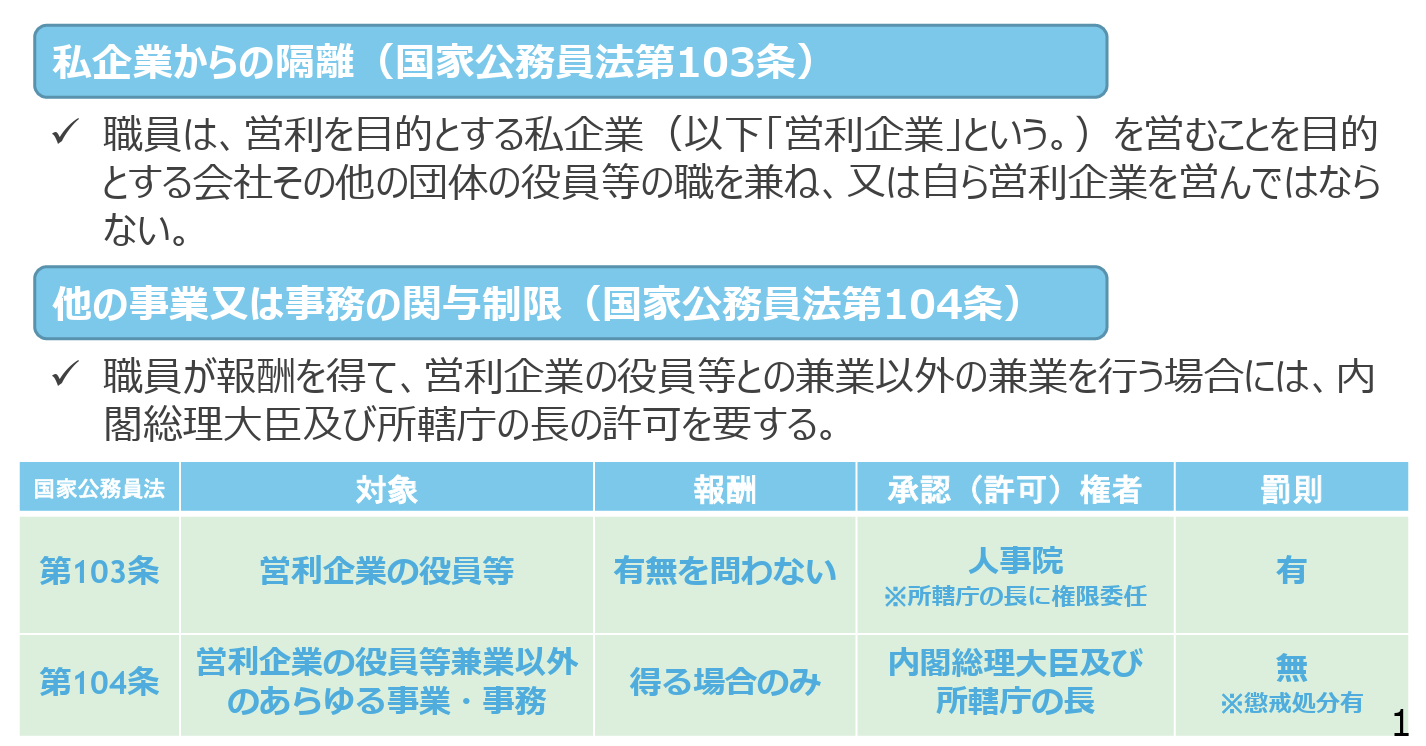

国家公務員の場合

国家公務員法第103条および第104条により、営利企業の経営や役員就任は原則禁止されています。ただし、内閣総理大臣および所轄庁の長の許可を得れば、一定の条件下で副業が認められます。

地方公務員の場合

出典:地方公務員の兼業について

地方公務員法第38条により、国家公務員と同様の制限が設けられています。ただし、地方自治体によって独自の規定を定めている場合があるため、所属自治体の人事担当部署への確認が必要です。

1-2 | 5棟10室基準の詳細解説

「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」により、以下の基準を満たせば許可なく不動産投資が可能です。

参照:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

物件数による基準

・独立家屋(戸建て):5棟未満

・区分所有(マンション・アパート):10室未満

・駐車場:10台未満

年間収入による基準

不動産の賃貸料収入が年間500万円未満である必要があります。

例:月額家賃10万円のワンルームマンション

・4室所有:年間480万円(基準内)

・5室所有:年間600万円(基準超過、許可が必要)

必須条件

・管理業務を事業者に委託すること

・職務と不動産賃貸に利害関係がないこと

・娯楽施設や旅館・ホテル等でないこと

2 | 適法な不動産投資の条件と境界線

公務員の不動産投資において最も重要なのは、法的境界線を正確に把握することです。実際に、基準を理解せずに投資を行い、懲戒処分を受けた事例が複数報告されています。

例えば、2024年には許可なくアパートを経営し、2014年から22年まで年間約500万円の家賃収入を得ていた公務員が減給処分を受けました。

参照:年500万円超の収入…無許可で不動産経営、さいたま市立学校の事務職員を減給処分 市民からの相談で発覚|埼玉新聞

公務員が不動産投資を行う際には、一定の収入や規模を超えると所属機関の許可が必要となり、これを怠ると懲戒処分の対象になる可能性があります。

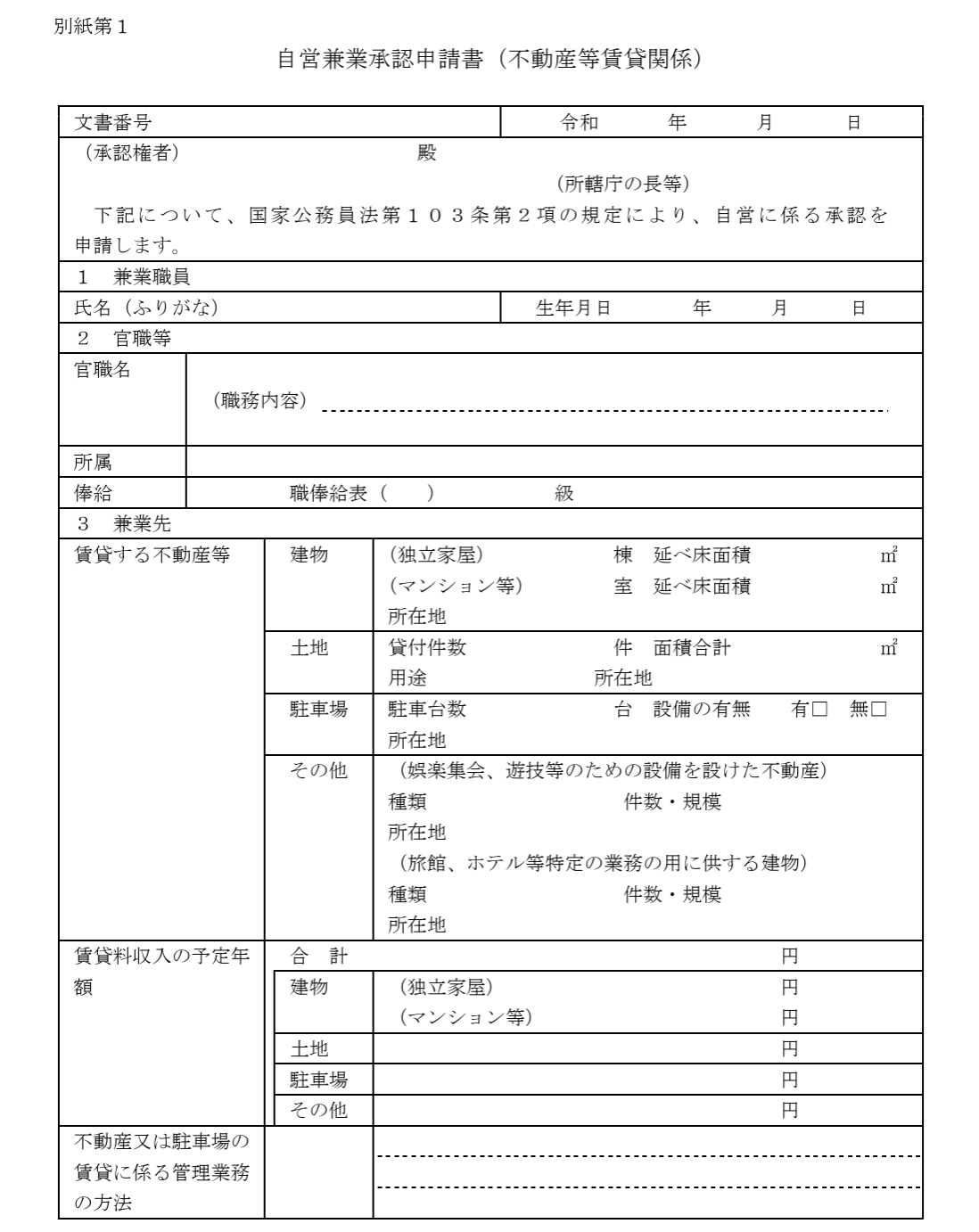

2-1 | 事前承認が必要なケースの判断基準

承認申請が必要な場合

承認申請のタイミングを誤ると、「事後申請」となって処分リスクが高まります。以下のケースでは必ず事前申請が必要です。

(1)規模による基準超過時:独立家屋5棟以上または区分所有10室以上の所有を検討する場合

(2)収入による基準超過時:年間賃貸料収入が500万円を超える見込みがある場合

(3)相続等の特別事情:相続により基準を超過した場合や、転勤により持ち家を賃貸に出す場合

重要なのは「検討段階」での申請です。物件購入後の申請では「事後申請」とみなされ、処分対象となる可能性があります。

申請に必要な主な書類

・自営兼業承認申請書

・不動産登記簿の謄本

・賃貸借契約書

・管理委託契約書

承認が得られやすいケース

・相続による不動産取得

・転勤による持ち家の賃貸

・住宅ローン返済のための賃貸収入

2-2 | 規制に抵触しないための実践的チェックポイント

年次確認項目

・年間賃貸料収入の総額(500万円未満の維持)

・所有物件数の確認(5棟10室基準の遵守)

・管理委託契約の更新状況

・確定申告の適切な実施

物件取得時の確認事項

・新規取得により基準を超過しないか

・管理委託契約の締結準備

・職務関連業者との取引でないか

注意すべきグレーゾーン

・空室による一時的な収入減少でも満室時想定収入で判断される

・大規模修繕等で自ら業者選定することは管理業務に該当する可能性

・相続により基準超過した場合は早期の承認申請が望ましい

3 | 公務員に適した不動産投資戦略

一般的な不動産投資ノウハウをそのまま公務員に適用するのは危険です。公務員には法的制限がある一方で、安定収入という大きなアドバンテージもあります。この特性を理解した戦略こそが、公務員の不動産投資成功の鍵となります。

多くの投資家が「規模拡大」や「高利回り追求」に走る中、公務員は「安定性」と「法的コンプライアンス」を最優先とすべきです。実際に、公務員投資家の成功事例を分析すると、派手さはないものの着実に資産を形成している方が多いのが特徴です。

また、公務員の高い社会的信用は、金融機関との交渉において大きな武器となります。この信用力を活かし、優良物件への投資機会を確実に掴むことが、制限された投資規模の中で最大限の効果を得る秘訣なのです。

3-1 | 安全性重視の物件選定

区分マンション投資の優位性

公務員には一棟物件より区分マンションを強く推奨します。その理由は、法的制限と本業との両立という公務員特有の制約に最適だからです。

・分散投資でリスク軽減:異なるエリア・建物に分散することで、一棟物件の集中リスクを回避

・管理負担の軽減:建物管理の大部分は管理組合が担当するため、管理会社との調整業務が最小限

・流動性の確保:転勤や家族構成の変化に応じて、一棟物件より柔軟に売却対応が可能

・段階的投資の実現:5棟10室の制限内で、市況を見ながら慎重に投資拡大が可能

特に転勤の多い国家公務員にとって、「いつでも売却できる」という流動性は、投資継続の重要な要素となります。

5棟10室制限内での効率最大化

・家賃単価の重視:室数制限があるため、10万円×4室(年間480万円)のように制限内で最適化

・管理効率の良い物件群:同一管理会社で管理できる、近隣エリアの類似物件を選ぶことで、管理コストと手間を最小化

公務員の信用力を活かした融資戦略

公務員の最大の武器は「信用力」です。この優位性を戦略的に活用することで、限られた投資規模でも高い効果を得られます。

・金融機関選定の戦略:大手銀行より地方銀行・信用金庫の方が公務員向け優遇金利を設定している場合が多い。複数行で条件比較を行い、最も有利な条件を引き出すことが重要

・返済計画の保守性:年収に対する年間返済額を25%以下に設定することで、審査通過率を高めると同時に、本業への影響を最小限に抑制

・定年後設計の重要性:多くの投資家が見落とす「定年時のローン残高」を意識した計画により、老後の安定したキャッシュフローを確保

公務員の場合、「借りられる金額」より「安全に返済できる金額」を重視することが長期的成功につながります。

区分マンション投資については以下の記事で、年収別におすすめの不動産投資法を詳しく解説しています。

年収いくらから不動産投資に挑戦できる?500万円からなら区分投資がおすすめ!

3-2 | 管理の外部委託とリスク管理

① 完全管理委託による時間的制約の解消

公務員にとって管理会社の選定は投資成功を左右する最重要要素です。なぜなら、法的に自ら管理業務を行うことができないため、管理会社の良し悪しが直接収益に影響するからです。

管理会社選定で重視すべき指標

・入居率95%以上の維持実績:空室期間の短縮が収益安定化に直結

・24時間緊急対応体制:平日昼間に対応できない公務員には必須の体制

・対象エリアでの豊富な管理経験:地域特性を理解した募集・管理ノウハウの蓄積

・デジタル管理システム:月次詳細報告とオンライン管理により、遠隔地からでも状況把握が可能

管理会社との関係は「単なる委託」ではなく「長期パートナーシップ」として捉え、手数料の安さより信頼性を重視することが公務員投資の鉄則です。

管理業務の範囲

・入居者管理(募集、契約、退去立会い、クレーム対応)

・建物管理(清掃、設備点検、修繕手配)

・財務管理(家賃収納、滞納督促、収支報告)

管理会社の選びの失敗しないコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。

成功する不動産投資の鍵!管理会社選びのポイントと失敗しないコツ

② 公務員ならではのリスク管理

公務員の不動産投資では、一般投資家にはない特有のリスクが存在します。これらを軽視すると、投資収益以上の社会的損失を被る可能性があります。

利益相反の回避が生命線

職務と投資活動の境界線を明確にすることは、公務員として最も重要な要素です。

・職務関連業者との完全分離:建設会社、不動産会社等、職務上関係する企業との一切の取引回避

・内部情報の厳格な遮断:職務上知り得た都市計画情報等を投資判断に絶対に利用しない

・便宜供与疑惑の徹底回避:特定業者への優遇と疑われる行為は、些細なことでも避ける

情報管理が処分回避の鍵

近年、SNSや口コミから不動産投資が発覚し処分となる事例が増加しています。

・職場での完全沈黙:同僚との投資関連の会話は一切行わない

・SNS投稿の全面禁止:不動産投資に関する投稿は、匿名でも避ける

・投資コミュニティでの慎重行動:セミナーや交流会参加時の身元露出に細心の注意

これらの管理を徹底することで、投資活動と公務員としての立場を両立させることができます。

法令遵守の継続的確認

・年次での所有物件数・収入額の基準適合性確認

・人事院規則の改正動向の把握

・年1回程度の税理士・弁護士への相談

まとめ

公務員による不動産投資は、法的制限を正確に理解し遵守することで十分実現可能な資産形成手段です。

成功の3つの重要ポイント

(1)法的基準の厳格な遵守:5棟10室・年収500万円未満の基準を守り、管理業務は必ず外部委託する

(2)公務員の信用力活用:安定収入を武器とした有利な融資条件の獲得と、長期的視点での優良物件投資

(3)適切なリスク管理:信頼できる管理会社との長期パートナーシップ、職場での情報管理徹底、定期的な法令遵守確認

近年の働き方改革により、公務員の兼業規制も段階的に緩和される傾向にあります。現行法制度の枠内で適法に不動産投資を継続することで、将来的な規制緩和の恩恵も最大限活用できるでしょう。

公務員による不動産投資は短期的な収益最大化ではなく、長期的な資産形成と安定したキャッシュフロー確保を重視すべきです。法的コンプライアンスを最優先に、無理のない範囲での着実な投資により、安定した将来の実現を目指しましょう。

不動産投資が学べる漫画など特典プレゼント中

漫画だから分かりやすい。不動産投資が学べる特典を無料プレゼント。お申込みはこちらから。

特典提供元:株式会社えん

関連コラム記事

関連コラム記事

人気コラム記事ランキング

人気コラム記事ランキング