「ビッグマック指数」とはハンバーガーから世界をみる指数

ビッグマック指数とは、イギリスの経済紙エコノミスト(The Economist)が発表する指数です。

この指数によって、各国の異なる通貨の為替レートが適正に評価されているかを測定できます。

世界中のマクドナルドで販売されているハンバーガー「ビッグマック」を基準として、その国の平均価格を米ドルに換算した上で1月と7月の年に2回発表されています。

ビッグマックは世界共通の商品であるため、どの国でもビックマックのコストは同じであり、値段の差はそれぞれの通貨の購買力の差を表しているという考えのもとに成り立っています。

つまり、その国の物価状況を知る際に、ビッグマック指数が高い国ほど割高で、低い国ほど割安と考えることができます。

日本のビッグマック指数は世界43位!?

日本のビッグマックの値段は、2018年7月に380円から390円に値上げしてから2022年7月までずっと390円でした。

その後410円、450円、そして480円へと値上がりが続いています。

日本では、ここ数年で徐々に物価が上昇していることがビッグマックの値段からわかります。

では、世界と比較してみるとどうなるでしょうか。

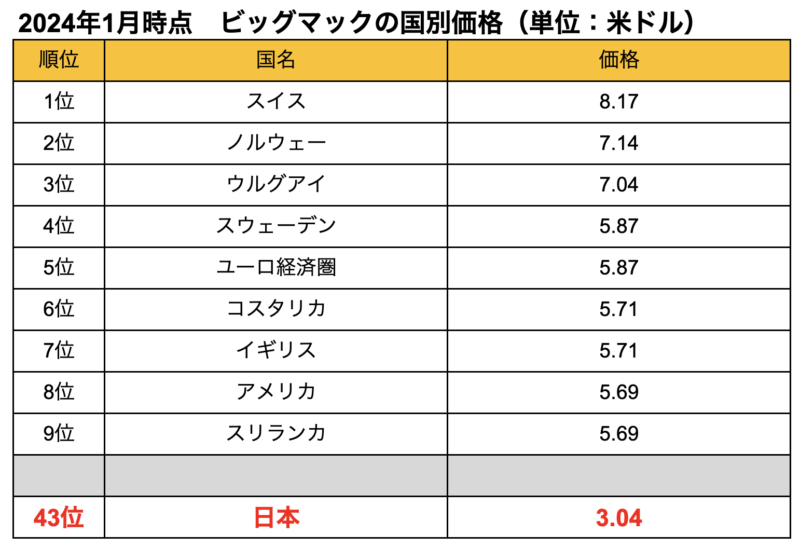

世界のビッグマック価格一位はスイスの8.17ドル、日本は43位

世界のビッグマックの国別価格を見ると、2024年1月時点での1位はスイスで8.17ドルです。

2位はノルウェー(7.14ドル)、3位はウルグアイ(7.04ドル)、4位はスウェーデンとユーロ経済圏で(5.87ドル)となっています。

出典:2024年1月時点 ビッグマックの国別価格(単位:米ドル)をもとに制作

日本は3.04ドルで順位は53カ国中、43位でした。1位のスイスのビッグマックは8.17ドルとなっており、日本の2.68倍と大きく差が開いています。

ビッグマック指数で日本とアメリカを比較すると?

ビッグマックの値段をアメリカと比較すると、アメリカでは5.69ドルもかかってしまいますが、日本では3.04ドル(2024年10月31日の為替レート152.64で計算)で購入できる換算となり、日本の方がかなり安くビッグマックが買えます。

日本の物価が上昇しているとはいえ、アメリカと比べるとまだ割安と言えます。

日本は現在43位と価格の安い位置にいますが、物価上昇は世界的に進んでいるため、遅かれ早かれ日本も上位の国々の価格に近づいていくと考えられます。

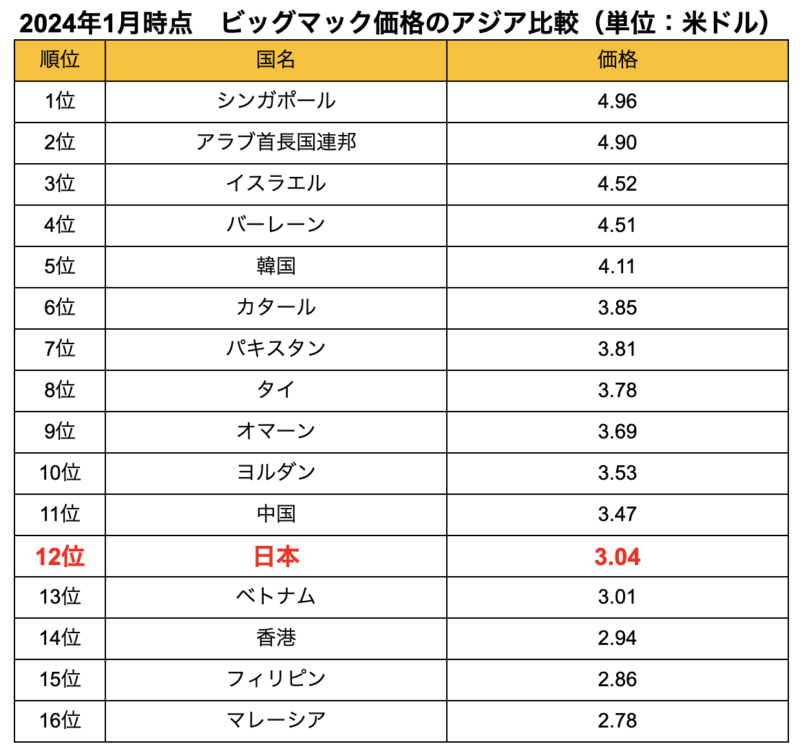

日本はアジアでの順位が下り12位

出典:2024年1月時点 ビッグマックの国別価格(単位:米ドル)をもとに制作

シンガポールは4.96ドル、韓国が4.11ドル、タイが3.78ドル、中国が3.47ドル、そして日本の3.04ドルとなっています。

2010年ビッグマック価格では、日本は3.91ドル。

アメリカが3.71ドル、イギリスが3.63ドルだったため、日本はそれよりも高かったです。

当時の韓国は3.03ドルで、日本よりも低い価格でした。

いまでは、アジアだけでも10カ国が日本よりも高くなっています。

かつては海外旅行に行くと割安と感じていたのが、現在は高いなと思ってしまう、それがこの数字からも見て取れます。

割安価格の日本でもいまは物価が上昇中

ビッグマック指数から、世界的に見ると日本の物価は割安感があるかもしれません。

一方で、ここ数年でビッグマックの価格が380円から480円(一部の都市店舗では500円)と上昇しているのも事実です。

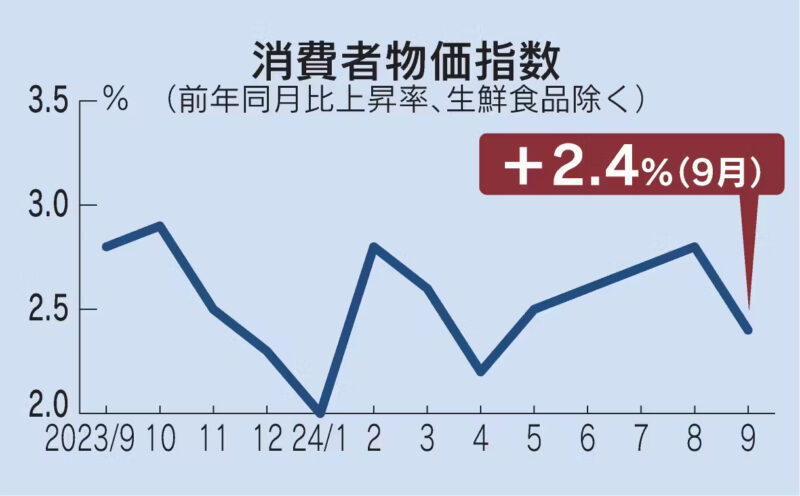

総務省統計局の調査で、2020年を基準とした2024年9月分の消費者物価指数が10月18日公表されました。その内容は以下の通りです。

(1)総合指数は2020年を100として108.9(前年同月比は2.5%の上昇)

(2)生鮮食品を除く総合指数は108.2(前年同月比は2.4%の上昇)

(3)生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は107.5(前年同月比は2.1%の上昇)

参照:統計局ホームページ/消費者物価指数(CPI) 全国(最新の月次結果の概要)

2024年9月の消費者物価指数(CPI、2020年=100)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が108.2となり、前年同月比2.4%上昇しました。

政府による電気・ガス代補助の再開により、2024年4月から5か月続いた上昇率が縮小しました。

物価上昇がもたらす賃金アップ

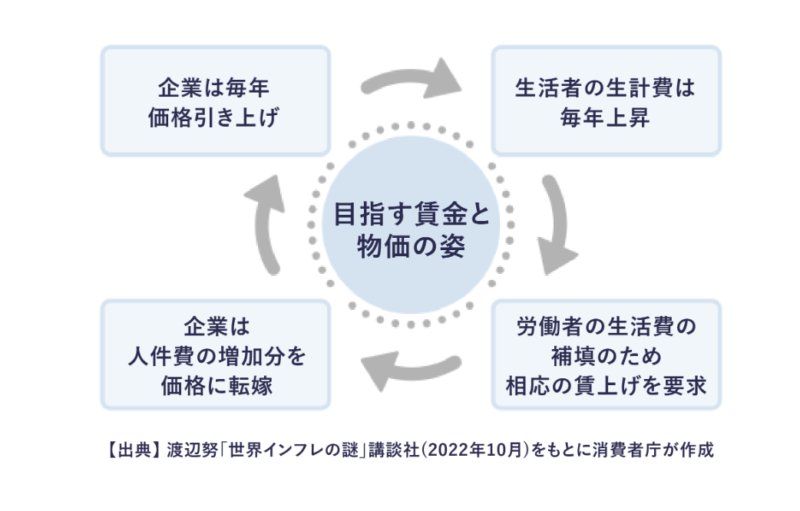

出典:物価が上がっているけど、消費者の私たちはどうしたらいいの?

消費者庁は、現在の物価上昇は企業の賃金アップをもたらすと考えています。

主に原材料費などの上昇がモノやサービスの価格に上乗せされていますが、モノやサービスの価格の引き上げは、企業にとっては賃金引上げのための原資にもなります。

現時点では、賃金の上昇が物価の上昇に追いついていませんが、これまで上がる希望を見出せなかった賃金に上昇の機運が生じてきています。

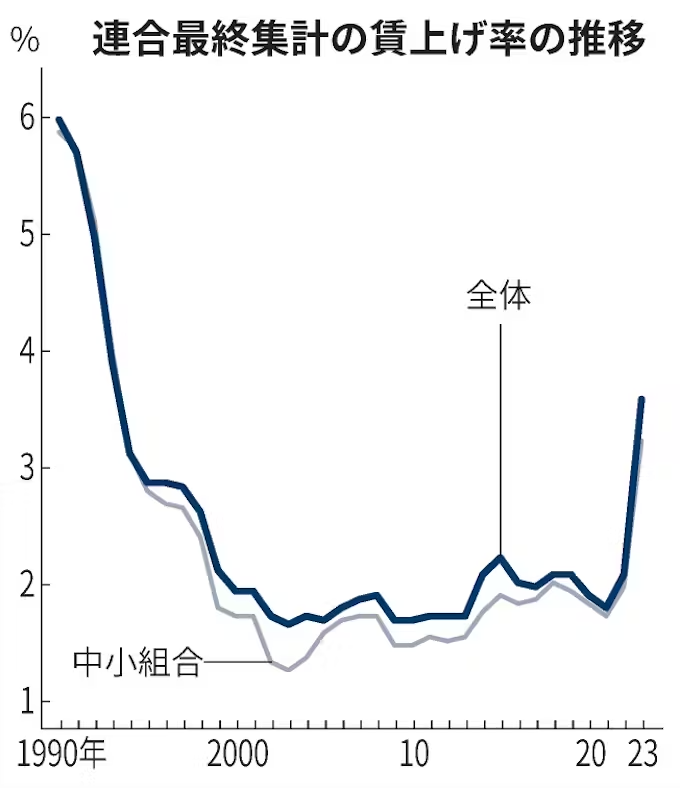

出典:24年賃上げ平均5.1% 連合最終まとめ、33年ぶり5%超-日本経済新聞

日本労働組合総連合会は2024年7月3日、2024年春季労使交渉の最終集計結果を公表しました。

基本給を底上げするベースアップ(ベア)と定期昇給(定昇)を合わせた賃上げ率は平均で5.1%と、前年比で1.52ポイント上昇しました。5%を超えたのは1991年以来33年ぶりで、24年春闘の目標賃上げ率であった「5%以上」を達成しています。

2024年度の賃上げは、企業の84.2%が実施(予定含む)しました。

集計を開始した2016年以降、最大であった2023年度の84.8%には届かなかったが、2年連続でコロナ禍の水準を超えました。

賃上げを実施した企業を規模別でみると、大企業は前年度から4.1ポイント上昇した94.0%、中小企業は前年度から1.3ポイント減少の82.9%という結果になりました。

大企業は賃上げを継続しましたが、中小企業は人件費の負担が重いため、持続的な賃上げができなかったようです。

物価上昇中には現金を手元におくのはもったいない!

物価上昇に対応することはもちろんですが、賃金アップによって得た収入を上手に資産として残すことも重要です。

物価が上昇している時には、現金を持っていると資産を目減りさせてしまう恐れがあります。

物価が上昇すると、以前に購入したときよりも多くのお金を払わないと同じモノやサービスを購入できなくなるからです。

たとえば「5年前まで1,000円で購入できていたモノが1,500円になった」という場合、購入したモノが5年前とまったく同じモノであれば「5年間で価格が1.5倍に上昇した」と言えます。

言い換えると「1.5倍のお金を払わないと同じモノが購入できなくなった」ということになります。

それであれば、現金はそのまま手元におかずに投資にまわすことが賢い選択となります。

物価上昇に強い「不動産投資」

不動産が物価上昇、つまりインフレに強い理由は、モノ自体に価値があるからです。

不動産は突然、極端に価格が下がることはまずありません。

また、不動産は現在の社会情勢のように様々な要因によってインフレが進み、先行きを予想しにくい状況下においては特に買われやすい傾向があります。

需要が多くなるので不動産の価格の上昇が期待できます。

ただ、いきなり不動産投資といってもハードルが高いです。

不動産投資の知識も経験もない中で数千万円もするような不動産を購入するのは難しいはずです。

そこでおすすめなのが「不動産クラウドファンディング」です。

不動産クラウドファンディングは不動産特定共同事業および電子取引業務の認可を受けた事業者だけが提供できる新しいスタイルの不動産投資です。

事業者は1つの不動産物件を小口化し、インターネット上で複数の投資家から資金を募ります。そして、集まった資金をもとに事業者が不動産物件を取得し運営します。

事業にともなって生じる不動産売却や家賃収入で得た利益を、出資比率に応じて投資家へ分配するという不動産投資の仕組みとなっています。リスクを抑えて始められることから不動産投資の初心者におすすめの投資方法です。

不動産投資がインフレに強い理由とは?インフレ対策の4つのリスクとポイント

https://en-funding.en-hd.jp/column/column.html?article_id=78

資産を守っていくためにもまずは投資をスタートしませんか!

昨今の物価上昇が家計を圧迫して生活が心配という方も多いかもしれません。

しかし、物価をビッグマック指数で見ると日本はまだ割安感があると言えます。世界基準で考えると物価は今後もさらに上昇する可能性があります。

この状況を打破するために、企業は賃金アップへ真向きな姿勢を示しています。

せっかく賃金が上がることが見込まれているのなら、しっかりと投資にまわしていきましょう。

リスクを抑えた「不動産クラウドファンディング」に注目

物価上昇の局面でおすすめなのが不動産投資です。

リスクを抑えて小口から投資ができる不動産クラウドファンディングは始めやすいです。

これから、安心して暮らしが手に入るように、今のうちから投資をスタートして未来に備えましょう。

不動産投資が学べる漫画など特典プレゼント中

漫画だから分かりやすい。不動産投資が学べる特典を無料プレゼント。お申込みはこちらから。

特典提供元:株式会社えん

関連コラム記事

関連コラム記事

人気コラム記事ランキング

人気コラム記事ランキング