不特法(不動産特定共同事業法)とは?

不特法(不動産特定共同事業法)とは、以下の2点を守るために制定された法律です。

●不動産クラウドファンディングのような不動産特定共同事業が事業者によって適切に行われること

●投資家の利益が守られること

つまりは、不動産について知識がない人でも不利益を被らないために国が整備した法律です。

不動産特定共同事業とは、都道府県または国から免許を得た事業者が、複数の投資家から募った資金で不動産の取引や運用をし、得られた収益を投資家へ分配する事業です。

不特法はこの事業の仕組みについて定めています。

不動産クラウドファンディングを提供するために、事業者は必ず不特法(不動産特定共同事業法)の登録をしなければいけません。

不動産特定共同事業の3つの事業形態

不動産特定共同事業には、以下3つの事業形態があります。

(1)匿名組合型

(2)任意組合型

(3)賃貸借型

それぞれの特徴を解説していきます。

(1)匿名組合型

匿名組合型とは、投資家と事業者の間で締結した匿名組合契約に基づく不動産特定共同事業です。

投資家は資金を事業(不動産)のために出資します。

出資金を元手に事業者が事業を行い、得た利益を投資家に分配する仕組みです。

匿名組合型では、投資家が不動産の所有権を持たないのが特徴で、投資家の受け取る分配金は雑所得として扱われます。

匿名組合型の小口化商品の運用期間は数か月〜数年で設定されていて、投資家は1口1万円から投資を始められます。

(2)任意組合型

任意組合型とは、事業者を含めた全投資家で締結した任意組合契約に基づいた不動産特定共同事業です。

出資した投資家全員が共同事業主となり、事業者が組合を代表して事業を行います。

事業から得た利益を出資した投資家で分け合う仕組みです。

任意組合型では、現物出資と金銭出資があります。

現物出資は所有した不動産の持ち分を出資するので、登記が必要になり登記費用がかかります。

金銭出資は金銭を出資することで不動産を所有しているものとして扱われるので、登記の必要がなく登記費用もかからないことから、金銭出資が主流になってきています。

任意組合型では、不動産の所有権が投資家にあり、受け取る分配金は不動産所得として扱われます。

ただし、数百万円以上の出資でなければ、不動産を所有したこととして認められない場合もあるため注意が必要です。

(3)賃貸借型

賃貸借型では、複数の投資家で不動産を購入するために共同出資し、購入した不動産の共有持分に対して事業者と賃貸借契約または賃貸借の委任契約を結びます。

契約を交わした事業者は、不動産の管理・運営をし、毎月入る賃料収益を投資家に分配する仕組みです。

ただし、現在はあまり使用されていない事業形態です。

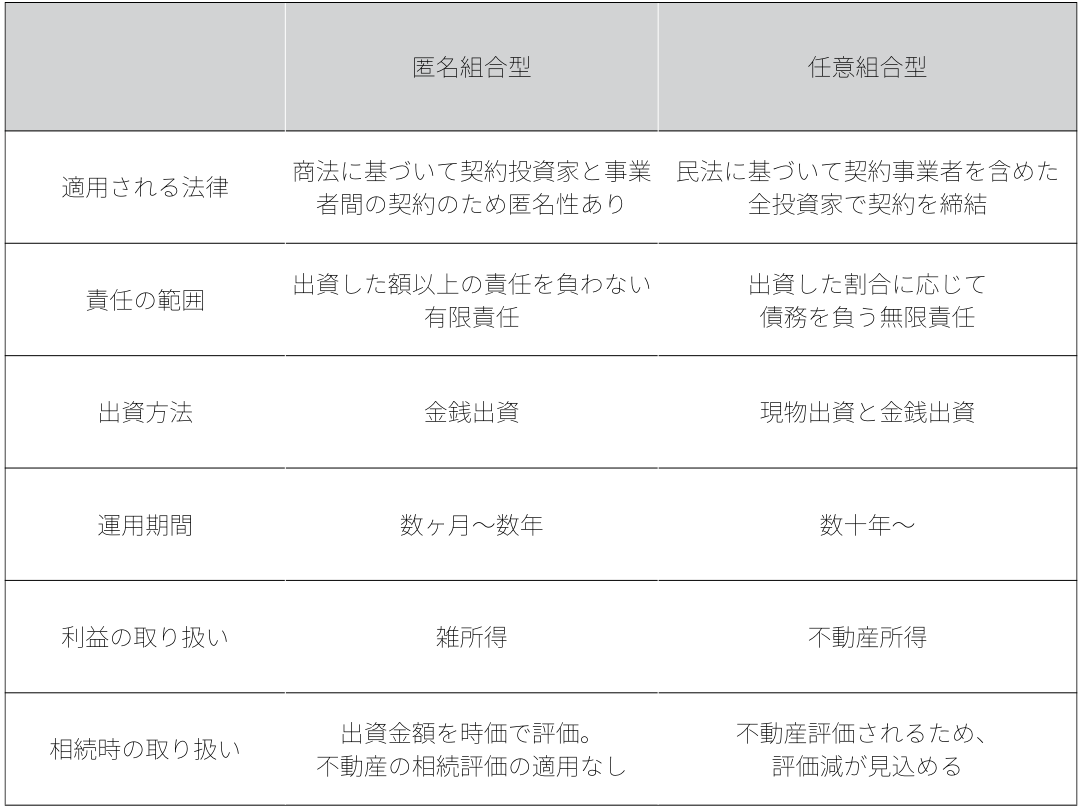

匿名組合型と任意組合型の比較

賃貸借型に関しては現在はほとんど使用されていないため、匿名組合型と任意組合型を比較します。

それぞれの違いは以下の表のとおりです。

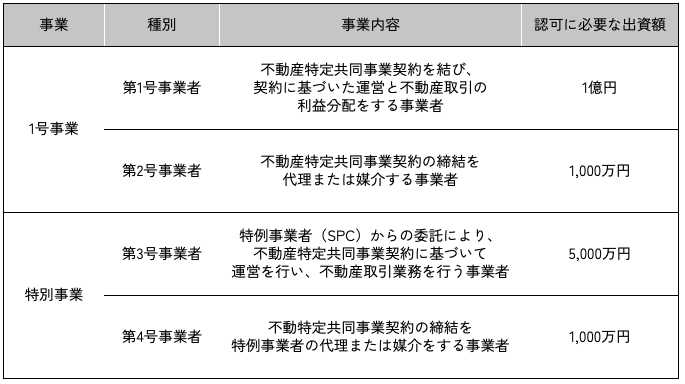

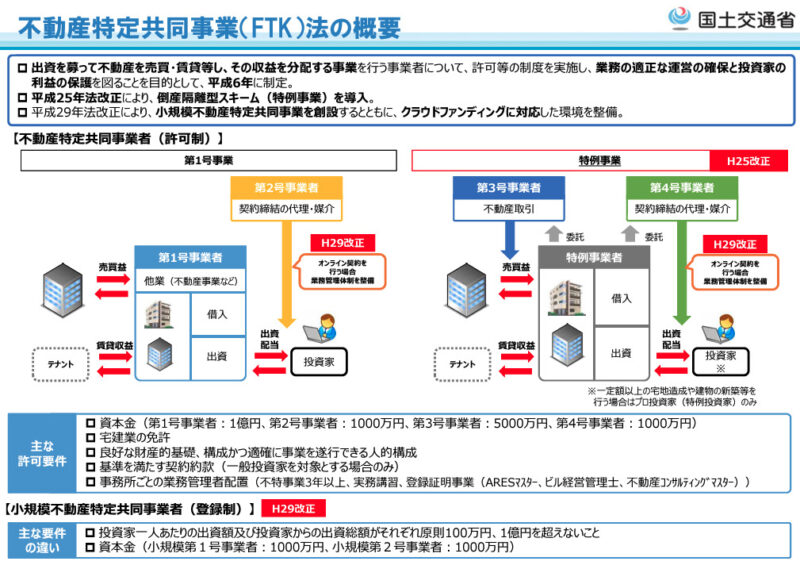

不特法に基づく事業者免許の4つ種別

不動産特定共同事業を行うには、原則、国土交通大臣か都道府県知事の許可を得る必要があります。

事業主は以下の4つの種別に分けられます。

出資額の要件以外にも、宅地建物取引業者免許や事務所ごとの業務管理者の配置など満たすべき条件があります。

参照:国土交通省 不動産特定共同事業(FTK)法の概要

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001373305.pdf

不特法の事業による不動産クラウドファンディングの2つの運営方法

不特法に基づき不動産クラウドファンディングを運営する場合は、以下のように1号事業と特例事業の2つに分類されます。

(1)1号事業:第1号+第2号事業者

(2)特例事業:第3号+第4号事業者

参照:国土交通省 不動産特定共同事業(FTK)法の概要

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001373305.pdf

それぞれの事業で不動産クラウドファンディングを行うメリットを解説していきます。

(1)1号事業:第1号+第2号事業者

1号事業で不動産クラウドファンディングを運営するメリットは案件をすばやく組成できることです。

運営にかかわる法人は不動産投資会社のみのため、不動産会社が投資家と匿名契約を結び収益の配当を行う流れとなっています。

そのため、契約が特例事業よりも少なくなり、すばやく案件の組成ができます。

案件の組成が早いため、そもそもの案件数が多くなり、投資家にとっても投資の機会が多くなるメリットもあります。

(2)特例事業:第3号+第4号事業者

特例事業で不動産クラウドファンディングを運営するメリットは、運営時に特別会社(SPC)を介在させられることです。

特別会社を介在することで、投資家の損失を防げます。

1号事業で不動産会社が直接不動産の運営を行っている最中に、不動産会社が倒産すると、投資家の資金で購入した不動産は不動産会社の資産とみなされて、債権回収の対象になる可能性があります。

場合によっては、不動産売却で得られるはずの資金が、投資家ではなく債権者への返済へ優先されるケースがあり、投資家の損失が大きくなることもあります。

しかし、特別会社を介在することで、運営している不動産は特別会社の資産となるため、不動産会社が倒産しても債権回収の対象にはなりません。

そのため、投資家の損失リスクを下げることができるのです。

このように特例事業で不動産クラウドファンディングを運営するメリットもあります。

これから不動産クラウドファンディングに投資をしようと考えている方は、運営会社がどの事業で行っているのか確認してみてください。

不特法に基づく不動産クラウドファンディング

不動産クラウドファンディングとは、「不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務」と法律で定義されています。

つまり、不動産クラウドファンディングは、不動産特定共同事業の枠組みを活用した仕組みであり、それは不特法に基づいて運営されているということです。

インターネット上で投資家から出資金を募るためには、事業者は不動産特定共同事業法の電子取引業務の免許取得が必要です。

不動産クラウドファンディングは、匿名組合型が一般的です。

匿名組合型では、事業者が投資家と匿名組合契約を結んで、出資を受けます。

不動産は事業者が所有しているので、登記に伴う手間や費用が必要ありません。

基本的に1口1万円から投資でき、優先劣後方式が採用されています。

優先劣後方式とは、投資家保護の仕組みです。

出資する投資家を優先出資者とし、事業者を劣後出資者とします。

優先劣後方式では、不動産を運用していく中で利益が出た場合、投資家から優先的に分配金を受け取ることができます。

逆に、損失が出た場合に、劣後出資者である、事業者の出資金から損失が補填されます。

損失が出た時でも、投資家への出資金の償還が優先される仕組みになっているので、元本割れのリスクが下がり、損失を被りにくいのが特徴です。

ただし、損失額が事業者の出資金だけでは補填しきれない場合は、投資家にも損失が発生します。

優先劣後方式について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

https://en-funding.en-hd.jp/column/column.html?article_id=22

不特法の過去3回の改正ポイント

1995年に制定された不動産特定共同事業法は、さらなる発展のために過去3回の改正がありました。

各改正の主な改正ポイントを説明します。

平成25年(2013年)の改正ポイント

平成25年の大きな改正ポイントは、SPC(特別目的会社)を用いた特例事業の制度が可能になり、倒産隔離型の不動産特定共同事業ができるようになったことです。

倒産隔離とは、不動産特定共同事業者が倒産してしまった場合でも、SPCを設立することで不動産事業のみを分離できる仕組みのことです。

そのため、投資家は投資した不動産分のリスクだけで済み、不動産とは関係がない事業によるリスクの影響がなくなりました。

しかし、平成25年の改正では、税制面や制度面でまだまだ課題が残り、本格的な普及は実現しませんでした。

平成29年(2017年)の改正ポイント

平成29年の改正ポイントは主に以下の2つです。

●「小規模不動産特定共同事業」創設による特例事業へ参加可能な事業者の拡大

事業者が不動産特定共同事業に参入しやすいように、「小規模不動産特定共同事業」を創設できるようになりました。

改正前までは、厳しい要件を満たした一部の事業者しか参入できない仕組みでした。

「小規模不動産特定共同事業」が創設され、資本金や出資金などの事業者に課せられていた要件が緩和されたことで、大手企業だけでなく、中小企業も参入できるようになりました。

●電子取引業務の規定の整備

不動産クラウドファンディングの拡大を見越して、電子取引業務の規定が整備されました。

今までは書面の送付が必要だった書類も、クラウドファンディングを「電子取引業務」と定めることで、契約書面の交付や手続きが完全オンラインで完結できるようになりました。

平成31年(2019年)の改正ポイント

不動産特定共同事業法と不動産クラウドファンディングがさらに活用されるために、平成31年の改正では5つの施策改定がされました。

1. 「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」の策定

2. 不動産特定共同事業法施行規則の改正

3. 不動産特定共同事業への新設法人の参入要件の見直し

4. 不動産流通税の特例措置の延長・拡充(平成31年度税制改正)

5. 施策[5] 特例事業者の宅地建物取引業保証協会への加入解禁

※出典:国土交通省 報道発表資料『不動産クラウドファンディング 規制の明確化等により使いやすく~不動産クラウドファンディングに係るガイドラインの策定等~』

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000169.html

「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」では、電子情報処理組織の管理や、クーリングオフなど投資家保護のためガイドラインが明文化されました。

まずは不特法(不動産特定共同事業法)を正しく理解しよう

不特法(不動産特定共同事業法)とは、「不動産特定共同事業」の出資者保護と、不動産特定共同事業の発展のために施行された法律です。

不動産クラウドファンディングは、不動産特定共同事業の枠組みを活用した仕組みで、運用に大きく関係します。

不動産クラウドファンディングに携わるならば、知っておくべき法律です。投資家の方も、不動産クラウドファンディングを検討しているならば、失敗しないために知っておいて損はありません。

まずは不特法(不動産特定共同事業法)を正しく理解しましょう。

不動産クラウドファンディングをはじめるなら「えんfunding」で

不動産クラウドファンディングなら、福岡市エリア特化の不動産投資クラウドファンディング「えんfunding」がおすすめです。

ファンドを運営している株式会社えんホールディングスは、不動産デベロッパーのため、専門知識が豊富な不動産のプロ集団で安心。

1口1万円から始められるので、投資初心者でも始めやすく、運用期間中の運営費や会員維持費などが発生しません。

また、出資する投資家を優先出資者、事業者を劣後出資者とする優先劣後システムを採用しているので、元本割れのリスク低下や分配金の安全性が高いという特徴があります。

もし、不動産クラウドファンディングを始めようと検討しているならば、ぜひご検討ください。

不動産投資が学べる漫画など特典プレゼント中

漫画だから分かりやすい。不動産投資が学べる特典を無料プレゼント。お申込みはこちらから。

特典提供元:株式会社えん

関連コラム記事

関連コラム記事

人気コラム記事ランキング

人気コラム記事ランキング