インフレとは何か?

インフレ(インフレーション)とは、物やサービスの価格が全体的に上がっていく現象のことです。

つまり、同じお金で買えるものが少なくなってしまうことです。

例えば、去年は100円で買えた商品が、今年は120円になっているといった状況です。これがインフレです。

インフレが起きる理由の一つに、お金の価値が下がることがあります。

経済が活発になると、人々が物やサービスをたくさん買おうとします。

これに対して供給が追いつかないと、価格が上がってしまいます。

さらに、インフレには「円安」が関係することがあります。

円安とは、日本の円の価値が他の国の通貨に対して下がることです。

例えば、1ドルが100円だったのが120円になると、外国から輸入する商品が高くなります。

これがインフレを引き起こす一因となります。

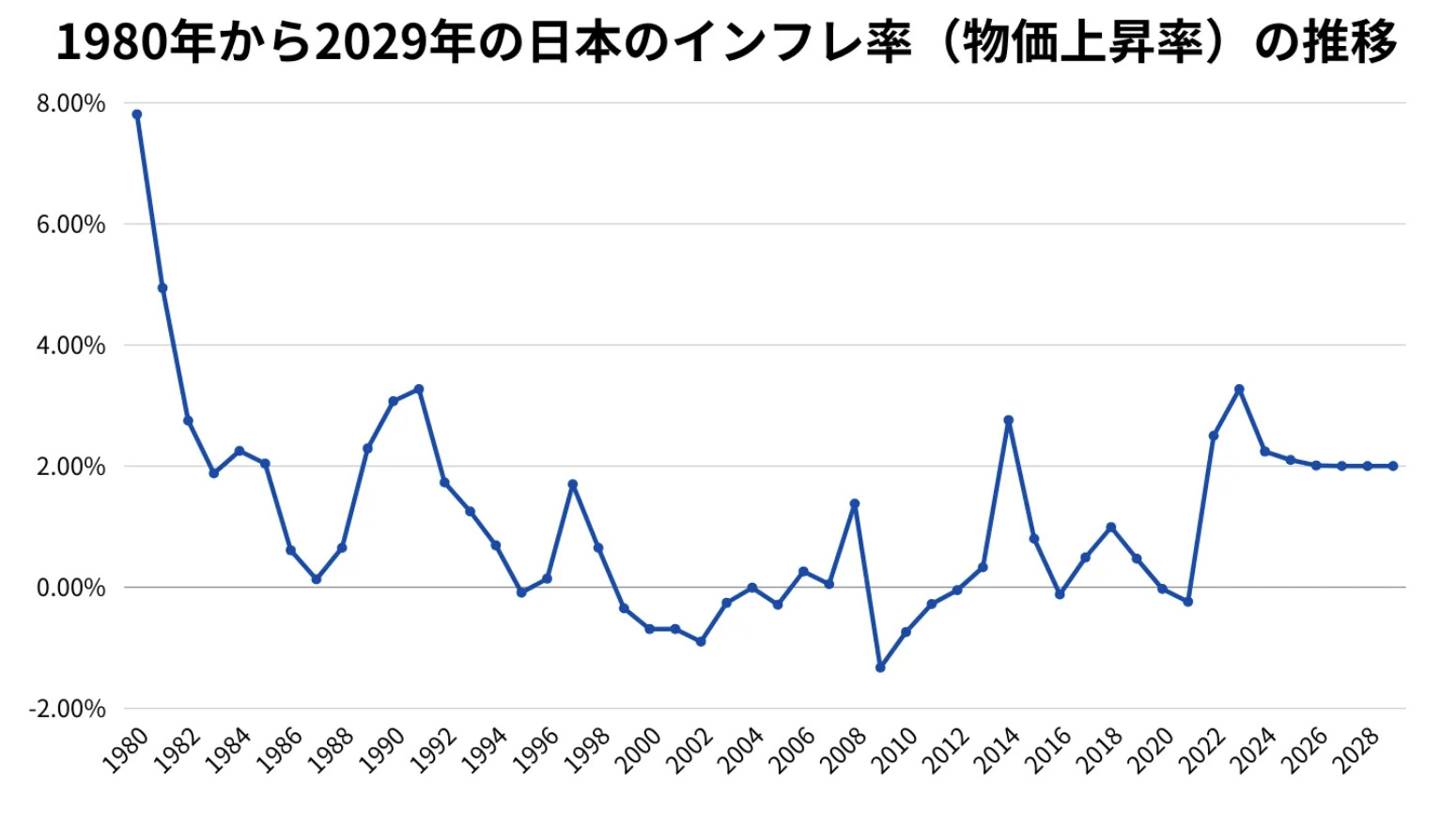

※2024年以降のインフレ率は、IMFの推計値となっています。

IMFの推計によると、2023年の日本のインフレ率は3.27%となっており、これは1991年の3.27%と並ぶ1992年以降で最高のインフレ率です。

この短期間で急激に物価が上がって、インフレを強く実感していることと思います。

ちなみに、2024年の日本のインフレ率は2.24%になると予測されています。

インフレが賃貸市場に与える影響

インフレは賃貸市場に様々な影響を及ぼします。

以下では、その具体的な影響について解説していきます。

(1)賃貸料の上昇

インフレが進行すると、賃貸料が上昇する傾向があります。

物価の上昇に伴い、生活費全般が高騰し、住宅にかかる費用も増加するためです。

オーナーからすれば、賃貸料が上昇することで、毎月の家賃収入が増加するので嬉しい影響です。

例えば、月額10万円の賃料がインフレにより12万円に上昇すれば、年間で24万円の追加収入が見込まれます。

これにより、不動産投資物件のキャッシュフローが改善し、投資収益が向上します。

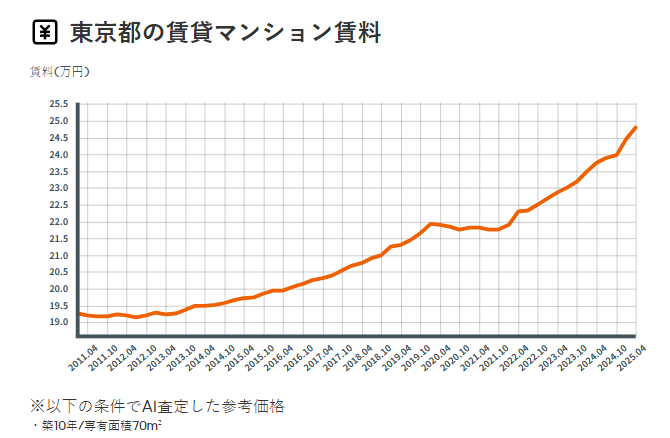

出典:東京都で賃貸マンションを借りる-家賃・賃料相場や推移|住まいインデックス

上のグラフは東京都の標準的な物件の賃料ですが、直近の3年間で8.66%も上昇しています。

賃貸料の上昇を引き起こす具体的な要因としては、以下のようなことが考えられます。

●運営コストの増加:賃貸物件のオーナーは、建物の維持管理費用や修繕費用、管理会社への委託費用などのコストが増加します。

一般的には、それらのコストを賃料に転嫁します。

●需要の変化:インフレが進むと、物価の上昇により住宅の購入が難しくなるため、賃貸住宅の需要が増加します。

需要が増えれば、それに伴って賃料も上昇します。

特に都市部では、若年層や単身世帯の増加により、賃貸住宅の需要が一層高まる傾向があります。

需要が増加することで、賃貸物件の空室率が低下し、賃料のさらなる上昇が期待できます。

●市場全体の影響:経済全体でインフレが進むと、賃貸市場だけでなく、すべての市場で価格が上がる傾向があります。

これにより、賃貸物件の価格も自然と上昇することになります。

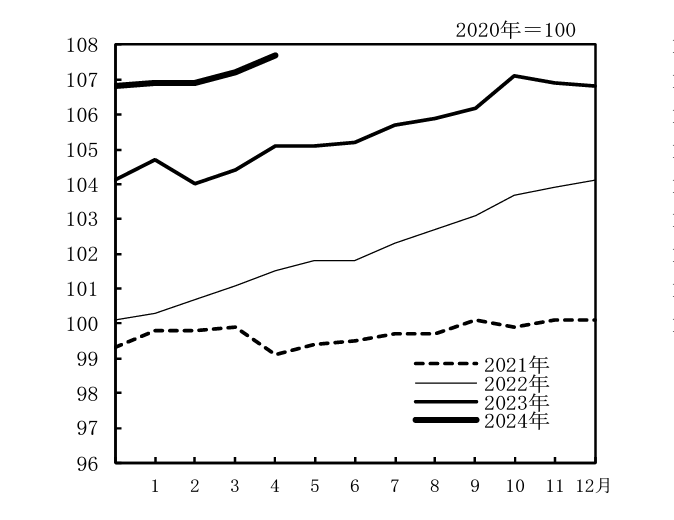

出典:2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)5月分

上記のグラフは、 消費者物価指数の総合指数を示しています。2020年を100として2025年111.8にまで上昇しています。

この影響は賃貸市場にも確実に反映されそうです。

(2)運営コストの増加

一方で、インフレに伴い物価全般が上昇すると、賃貸物件の運営コストも増加します。

具体的には以下のようなコストの増加が考えられます。

●メンテナンス費用の上昇:建物の維持管理費用や修繕費用が上昇します。

例えば、建物の外壁塗装や屋根の修理にかかる費用がインフレにより上がると、これらの費用が全体の運営コストに影響します。

資材や労働力のコストが上昇するため、定期的なメンテナンスにかかる費用も増加します。

●税金や保険料の上昇:固定資産税や火災保険料などもインフレにより上昇することが一般的です。

固定資産税は物件の評価額に基づいて算出されるため、評価額が上がれば税金も増加します。

また、保険料もインフレに伴い上昇することがあります。

●物件管理のコスト:管理会社への委託費用や共用部の管理費用も上昇する可能性があります。

例えば、管理会社が提供するサービスの料金がインフレにより引き上げられると、物件オーナーの負担も増加します。

また、共用部の清掃や設備の維持管理にかかる費用もインフレの影響を受けることが考えられます。

インフレが賃貸市場に与える影響は多岐にわたりますが、賃貸料の上昇や需要の増加により収益性が向上する一方で、運営コストの増加という課題も存在します。

これらの要因を総合的に考慮し、適切な戦略を立てることが不動産投資の成功につながります。

賃貸市場はインフレでどうなっていくのか?

賃貸市場の将来性を考える際には、短期的な見通しと長期的な見通しの両面から見据えていくことが重要です。

(1)短期的な見通し

(2)長期的な見通し

それぞれを解説しています。

(1)短期的な見通し

短期的には、現在の経済状況やインフレ率の動向が賃貸市場に与える影響を注視する必要があります。

現在の日本経済は、新型コロナウイルスの影響や円安など、さまざまな要因によって揺れ動いています。

インフレ率の上昇が続く中で、以下のような短期的な変化が予測されます。

●賃料の変動:インフレ率が上昇すると、物価全般が上がり、それに伴い賃料も上昇する可能性があります。

特に都市部では、需要が高いため、賃料の上昇が顕著になるでしょう。

●賃貸需要の増加:物価上昇により住宅購入が難しくなるため、賃貸住宅への需要が高まります。

これにより、一部のエリアでは空室率が低下し、賃貸市場は一時的に活性化する可能性があります。

(2)長期的な見通し

長期的には、人口動態や都市計画、住宅政策などの様々な要因を考慮して見通しを立てる必要があります。

●人口動態:日本の人口は少子高齢化が進んでおり、特に地方では人口減少が顕著です。

これにより、地方の賃貸市場は縮小傾向にあります。一方、都市部では人口集中が続き、賃貸需要が高まる可能性があります。

●都市計画とインフラの整備:大都市圏では再開発プロジェクトやインフラ整備が進んでおり、新たな住環境の提供が期待されます。

これにより、都市部の賃貸市場は長期的に安定するでしょう。

例えば、福岡市は再開発プロジェクトや子育て世代に魅力ある街づくりを自治体が率先して展開しています。

その取り組みや地理的な状況などの複合的な要因により、15~24歳の若年層の人口が2030年まで増加する唯一の政令指定都市ともいわれており、人口減少傾向にある日本全体の中でもまだまだ成長していく都市といえます。

以下の記事では、全国トップクラスの人口増加都市、福岡市について紹介しています。

全国トップクラスの人口増加都市、福岡市!「人口増加率」からその実態を解説

●住宅政策:政府の住宅政策や税制の変更も賃貸市場に影響を与えます。

例えば、賃貸住宅の供給を促進するための補助金や税制優遇措置が講じられれば、賃貸市場の成長が期待されます。

こうした補助金は国よりも自治体単位での取り組みとなることもあるので、対象の自治体に確認することをお勧めします。

現在の市場動向と将来のトレンド

現在の市場動向を見ると、都市部と地方で賃貸市場の状況が異なることがわかります。

●都市部の動向:都市部では、人口が集中し賃貸需要が高いため、賃料の上昇が続いています。

特に東京、大阪、名古屋などの大都市圏では、オフィスの需要が高まり、職住近接を求める若年層の賃貸需要が増加しています。

●地方の動向:一方、地方では人口減少が進んでおり、賃貸市場の成長は鈍化しています。

しかし、テレワークの普及や地方移住の促進などの新しいトレンドにより、地方の賃貸市場にも変化が見られるかもしれません。

特に、自然豊かな地域や観光地でのリゾート賃貸物件の需要が高まる可能性があります。

若年層の住居ニーズも変化しており、賃貸物件に求める条件が多様化しています。

例えば、リモートワークに適した環境やシェアハウスの人気が高まっています。

こうしたトレンドを捉えた物件提供が、今後の賃貸市場において重要となるでしょう。

インフレ率の変動によるリスクとその対策

インフレは不動産投資にメリットをもたらす一方、その変動は予測が難しく、時としてリスクに変わる可能性があります。ここでは、インフレ時代を乗り切り、大切な資産を守り育てるための3つの重要な対策をご紹介します。

(1)資産の多様化でリスクを分散する

(2)「固定金利」の選択で金利上昇リスクを回避する

(3)インフレを見越した「長期的な修繕計画」を立てる

一つずつ解説していきます。

(1)資産の多様化でリスクを分散する

不動産投資のリスクを軽減する最も基本的な対策は、不動産以外の資産にも投資を広げ、資産全体でリスクを分散させることです。

「一つのカゴにすべての卵を盛るな」という投資の格言があるように、不動産だけに資産を集中させると、市場が変動した際に大きな打撃を受けかねません。対策として、少額から多様な不動産に投資できる「不動産投資信託(REIT)」や、経済成長の恩恵を受けやすい「株式」などをポートフォリオに加えるのが有効です。

また、最近では円安への備えとして「外貨預金」なども注目されています。これらを組み合わせ、不動産への依存度を下げることが、安定した資産形成につながります。

(2)「固定金利」の選択で金利上昇リスクを回避する

将来の金利上昇リスクに備えるなら、たとえ目先の金利が多少高くても、返済額が変わらない「固定金利」を選ぶのが賢明な選択です。

不動産投資でローンを利用する場合、金利タイプの選択は将来の収支を直接左右します。現在のように金利が低い局面では「変動金利」が魅力的に見えますが、これは将来、金利が上昇すれば返済額が増えるリスクを常に抱えている状態です。

一方の「固定金利」であれば、将来にわたって安定した資金計画を立てられ、金利上昇の不安から解放されます。長期的な視点で安心して賃貸経営に集中するためにも、金利タイプの慎重な検討が求められます。

(3)インフレを見越した「長期的な修繕計画」を立てる

インフレによるコスト増で将来の収支が悪化するのを防ぐため、物件購入時から計画的に修繕費を積み立てておくことが不可欠です。

物件の価値を維持し、安定した収益を確保し続ける上で、修繕計画は生命線です。インフレは、外壁塗装の塗料や給湯器といった設備費、そして職人さんの人件費など、あらゆるコストを押し上げます。

「いざ修繕が必要になった時に費用が足りない」という事態は、物件の劣化を招き、家賃下落にもつながりかねません。そうならないためにも、10年後、20年後を見据え、毎月の家賃収入から計画的に費用を確保しておく地道な準備が、経営の土台を支えるのです。

以下の記事では、不動産投資がインフレに強い理由を解説しています。

不動産投資がインフレに強い理由とは?インフレ対策の4つのリスクとポイント

初心者でも始めやすい!インフレ対策としての「不動産クラウドファンディング」

大きなリスクを取らずにインフレ対策を始めたいなら、少額からプロが厳選した物件に投資できる不動産クラウドファンディングが有効な選択肢となります。現物不動産投資へのハードルを高く感じている方にこそ知ってほしい仕組みです。

(1)1万円から始められる圧倒的な手軽さ

(2)分散投資によるリスク低減効果

(3)「優先劣後」で元本を守る仕組み

一つずつ見ていきましょう。

(1)1万円から始められる圧倒的な手軽さ

不動産クラウドファンディングの最大の魅力は、スマホ一つで、まるでネットショッピングのように1万円程度の少額から不動産投資を始められる手軽さです。

投資のプロセスは非常にシンプル。事業者のサイトで会員登録を行い、募集中のファンド(投資対象物件)を選んで入金するだけで完了します。銀行でローンを組んだり、物件の管理会社と契約したりといった手間は一切かかりません。

平日は仕事で忙しい会社員の方でも、時間を気にせず自分のペースで資産形成に取り組めるのが、多くの人に選ばれている理由です。

(2)分散投資によるリスク低減効果

一つの物件に資金を集中させるのではなく、複数の異なる物件に資金を分けて投資する「分散投資」が手軽にでき、リスクを効果的に抑えられます。

現物の不動産投資で複数の物件を持つのは大変ですが、クラウドファンディングなら容易に実現可能です。例えば、10万円の資金があれば「都心のワンルームマンションのファンドに5万円」「地方の商業施設のファンドに5万円」といった形で、自分だけのポートフォリオを組めます。

対象物件も、住居用だけでなくオフィスビルや物流倉庫など多岐にわたるため、個人の現物不動産投資では難しい、多様な資産への分散が実現できます。

(3)「優先劣後」で元本を守る仕組み

「優先劣後」という仕組みは、万が一損失が出た場合でも投資家の元本が守られやすいように設計された、重要な安全装置です。

これは、投資家を「優先出資者」、不動産クラウドファンディングの事業者を「劣後出資者」として、リスクの負担順位を定めたものです。もし投資先の物件価値が下落して損失が発生した場合、まず事業者(劣後出資者)の出資分から損失が補填されます。

例えば、劣後出資の割合が20%のファンドであれば、物件価値が20%下落するまでは、投資家(優先出資者)の元本に影響は出ない仕組みです。この「事業者が先に損をする」という仕組みがあることで、投資家はより安心して投資を始めることができるのです。

以下の記事で優先劣後について詳しく解説しています。より深く知りたい方はご覧ください。

不動産クラウドファンディングにおける「優先劣後方式」!徹底解説!

インフレのときこそ不動産投資のチャンス!

インフレの影響が賃貸市場に広がる中、今こそ不動産投資を始める絶好のチャンスです。

物価上昇による賃料の増加と賃貸需要の高まりは、不動産投資家にとって収益機会のアップに繋がります。

しかし、同時に運営コストの増加という課題も存在します。

これらの変動を理解して、適切な戦略を立てることが、成功へのカギとなります。

不動産投資はインフレに強い特性を持ち、賃料上昇や資産価値の維持といったメリットがあります。

ぜひ、この機会に不動産投資を始め、インフレ時代の賃貸市場での成功を目指しましょう。

関連記事として、円安が不動産投資に影響する理由を解説している記事があります。

不動産投資を始めるタイミングは円安時をお勧めしています。

こちらもぜひ合わせてお読みください。

円安が不動産投資に影響する理由とは?投資用不動産のタイミングは円安がオススメ

不動産投資が学べる漫画など特典プレゼント中

漫画だから分かりやすい。不動産投資が学べる特典を無料プレゼント。お申込みはこちらから。

特典提供元:株式会社えん

関連コラム記事

関連コラム記事

人気コラム記事ランキング

人気コラム記事ランキング