不動産クラウドファンディングとは

不動産クラウドファンディングとは、インターネットを介して複数の投資家から少額ずつ資金を調達し、不動産の購入や運営を行い、得られた利益に応じて分配金が受け取れる投資手法のことです。

不動産クラウドファンディングでは、ファンドやサービスによって分配金を受け取る頻度も異なるため、投資家は自身の投資計画に合わせて選べます。

今までは、直接不動産を購入する「現物不動産投資」や、J-REITの購入など「間接的な投資」が不動産投資の手法でしたが、2017年に法律が改正されたことで、インターネットを通じた不動産投資が行えるようになり、不動産クラウドファンディングという新しい手法が誕生しました。

不動産投資クラウドファンディングではすべての手続きをインターネットのみで完結させることができます。

投資した不動産物件の運用管理業務の手間を事業者が行ってくれるため、面倒な手間は一切かからず手軽に不動産投資ができます。

少額から投資をはじめたい初心者だけではなく、得られた分配金を再投資して複利運用が可能なため、投資上級者にもおすすめしたい投資手法です。

しかしながら、比較的新しいサービスですので、しっかりと理解されていないことも多々あります。

その仕組についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

不動産クラウドファンディングの仕組みとは?

https://en-funding.en-hd.jp/column/column.html?article_id=7

【参考】クラウドファンディングは主に5種類ある

不動産型クラウドファンディングに加えて、4種類、合計5種類のクラウドファンディングが存在します。

(1)不動産型クラウドファンディング

(2)融資型クラウドファンディング

(3)株式投資型クラウドファンディング

(4)購入型クラウドファンディング

(5)寄付型クラウドファンディング

「不動産型」「融資型」「株式投資型」「購入型」のクラウドファンディングでは、投資家が配当金やサービス・商品を受け取ります。

ただ、投資したからといって必ず利益を得られるわけではありません。

また、「寄付型」はボランティア活動や災害復興支援などを目的とするため、投資家への金銭的リターンはなく、場合によって商品でのお返しがあります。

不動産クラウドファンディングの分配金は確定申告が必要?

不動産クラウドファンディング事業者が、投資家に最終的に分配する利益である分配金。

結論として、分配金は「匿名組合型」であれば雑所得となり確定申告が必要です。

もう一方の「任意組合型」は不動産所得となり、こちらも確定申告を行う必要があります。

その理由を解説します。

分配金は雑所得として確定申告が必要

不動産クラウドファンディングで受け取る分配金は所得の一部であるため、「雑所得」として確定申告が必要です。

税法上の所得には10種類あります。

●利子所得

●配当所得

●不動産所得

●事業所得

●給与所得

●退職所得

●山林所得

●譲渡所得

●一時所得

●雑所得

その中で具体的に定義されている9種類の所得にあてはまらない所得のことを「雑所得」といいます。

ただし、分配金の源泉徴収は事業者によって行われるため、分配時の納税手続きは必要ありません。

「匿名組合型」は雑所得として確定申告が必要

不動産クラウドファンディングにも「匿名組合型」と「任意組合型」の2つに分かれます。

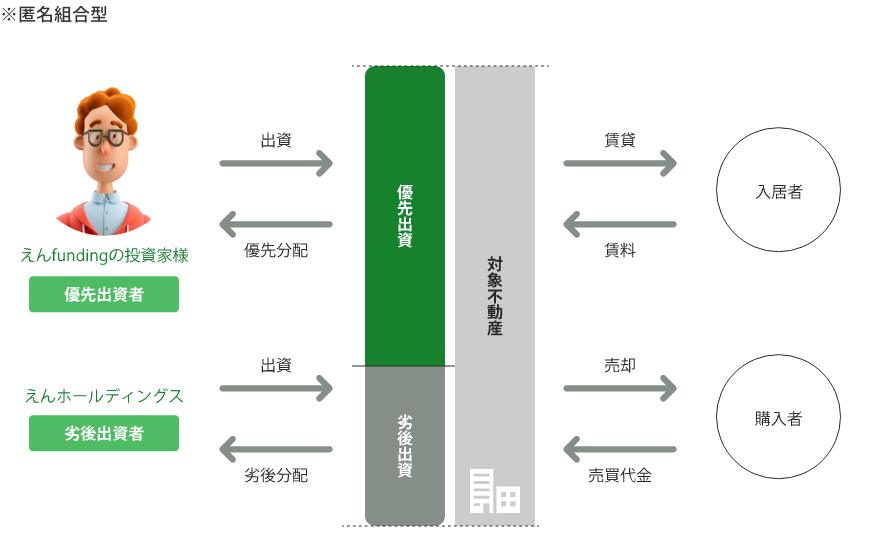

匿名組合型は、不動産クラウドファンディングにおいてよく採用されている契約方法です。

匿名組合型では、投資家が事業者に出資し、事業者が物件を購入・運用することで得た利益を、投資家に配分します。

物件の所有者は「事業者」であるため、運用・管理にかかわることなく、利益配分の権利を得られます。

任意組合型は、投資家にとって損失リスクが高く募集が集まりにくいため、不動産クラウドファンディングにおいてあまり採用されていません。

任意組合型では、投資家と事業者が共同で出資し、物件を購入・運用します。

そのため、物件の所有者は「事業者」と「投資家」の両者です。投資家も物件の権利を持つことから、運用に関する権限もさまざま有しているのです。

ただ、運用にも積極的にかかわるため、運用が失敗した際の損失リスクも高くなってしまいます。

かんたんにいうと「匿名組合型」は不動産の運営を完全に事業者が行いますが、「任意組合型」は事業者と共同で不動産を運営することとなります。

そして、雑所得として確定申告が必要なのは「匿名組合型」です。

「任意組合型」では、投資家も不動産の所有者となるため、所得の項目は「不動産所得」として処理されます。

さらに詳しい、「匿名組合型」と「任意組合型」違いについてはこちらをお読みください。

不動産クラウドファンディングの 「匿名組合型」と「任意組合型」は どう違う?

https://en-funding.en-hd.jp/column/column.html?article_id=34

雑所得の合計が年間20万円以下であれば不要

「匿名組合型」のケースを対象にみていくと、雑所得の合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。

雑所得には主に以下が含まれます。

●年金収入

●副業で得た収入

●ネットショップの収入

●金融取引での収入(FXなど)

●印税

●講演料

●アフィリエイト収入

●ネットオークションやフリマでの収入

このように、雑所得にはいくつかの種類があります。

確定申告が不要となるのは、給与所得と退職所得以外のさまざまな種類の所得すべての合計が20万円以下の場合だけです。

分配金のみの所得が20万円以下ではなく、さまざまな種類の所得の合計ですので、計算する際に注意が必要です。

また、以下に当てはまる場合は、年間20万円以下という条件に関わらず必ず確定申告を行うようにしてください。

●年収が2,000万円を超える会社員

●青色申告を行う事業主

●ふるさと納税・医療費控除を受ける人

詳しくは次の章で解説します。

分配金は源泉徴収される

分配金は、事業者によって源泉徴収が済まされた状態で受け取ります。

不動産クラウドファンディングにおける分配金の源泉徴収税率は、20.42%と設定されています。

例えば、年間で10万円の分配金が発生する場合、20,420円が事業者に源泉徴収され、受け取る分配金は79,580円です。

分配金の仕組みについてはこちらの記事をお読みください。

不動産クラウドファンディング分配金の仕組みとは?税金の種類や確定申告が必要な場合を学ぼう!

https://en-funding.en-hd.jp/column/column.html?article_id=31

不動産クラウドファンディングで確定申告が必要な3つのケース

不動産クラウドファンディングで確定申告が必要なケースは主に以下の3点です。

(1)雑所得が20万円以上の人

(2)課税所得金額が694万円までの人

(3)もともと確定申告が必要な人

それぞれを解説していきます。

(1)雑所得が20万円以上の人

雑所得の合計が20万円以上の場合、確定申告が必要です。

この20万円は、不動産クラウドファンディングで得た、源泉徴収前の分配金の他に、以下のような所得を合算する必要があります。

●副業による収入

●印税や講演料

●フリマサイトでの収入

●年金収入など

不動産クラウドファンディングのみの所得が20万円未満でも、他に発生した雑所得の合計が20万円以上の場合は確定申告が必要となるため、注意しましょう。

(2)課税所得金額が694万円までの人

課税所得金額が695万円未満の場合、確定申告で納めた税金から還付されるケースがあります。

不動産クラウドファンディングの分配金は源泉徴収され、20.42%の税率がかかっています。

しかし、695万円未満の所得税率は20%以下で源泉徴収の税率より低いです。

そのため、税金を収めすぎていることになり、後日還付を受けられる可能性が高くなります。

(3)もともと確定申告が必要な人

会社員の場合は、年末調整を会社で行うため確定申告を行う必要はありません。

しかし、以下の条件を満たす場合は、確定申告が必要です。

●個人事業主やフリーランス

●年収2,000万円以上の会社員

●ふるさと納税や医療費控除を受ける人など

これらの条件に当てはまる人は、雑所得が20万円以下でも確定申告が必要になるため、注意してください。

確定申告をしなかったり、漏れがあったりするとペナルティとして支払う税金が増える可能性があります。

必ず自分が確定申告が必要かどうか確認するようにしましょう。

不動産クラウドファンディングにおける確定申告の流れ

不動産クラウドファンディングを行った際の確定申告の流れは以下のとおりです。

(1)所得額を確認する

(2)必要な書類を準備する

(3)確定申告書を記入する

(4)税務署に提出する

(5)納付する・還付される

それぞれを解説していきます。

(1)所得額を確認する

所得額によっては確定申告が不要のケースもあります。

そのため、分配金を含む雑所得だけでなく、他の所得の合計も詳細まで確認し、確定申告をする必要があるかどうかを確かめましょう。

(2)必要な書類を準備する

確定申告に必要な以下の書類を準備しましょう。

●源泉徴収票または支払調書

●公的年金の源泉徴収票

●医療費の領収書

●社会保険料の控除証明書

●その他保険料の控除証明書

上記の書類は主に必要となることが多いもので、人によっては必要のない書類や上記以外の書類が必要となる場合があります。

そのため、必要に応じて適切な書類を準備しましょう。

本人確認書類として、マイナンバーカードや身分証明書も必要です。

(3)確定申告書を記入する

確定申告書には税務署で配布されているもの、または国税庁のホームページよりダウンロードできるものがあります。

また、国税庁のホームページでは確定申告書等作成コーナーが設けられており、画面の案内に従って入力を進めるだけで確定申告書を作成することも可能です。

確定申告書を作成する際、分からない部分をそのまま進めてしまうと記入漏れや記入ミスで、申告書が受け付けられない可能性があります。

したがって、分からない点があれば必ず税務署へ問い合わせることが重要です。

(4)税務署に提出する

確定申告書を作成できたら、税務署へ提出しましょう。

提出方法は、「直接提出」と「電子申告」の2種類があります。

電子申告する場合、国税庁が提供する「e-Tax」を利用します。

e-Taxにログインするには、16桁の利用者識別番号および暗証番号の管理が必要です。

国税庁のホームページで作成した場合、提出方法は以下3つから選択できます。

●マイナンバー方式

●ID・パスワード方式

●税務署への提出・郵送

マイナンバー方式は、マイナンバーカードを持っている人であれば利用でき、最も手続きの少ない方法といえます。

利用者識別番号や暗証番号を管理することなく、マイナンバーカードを読み取るのみでe-Taxにログイン可能です。

ID・パスワード方式を利用する際は、事前に税務署でIDとパスワードを発行する必要があり、ID・パスワード方式の届出完了通知を受け取らなければなりません。

この2つの方法が難しい場合は、税務署へ直接届けるか郵送で提出しましょう。

(5)納付する・還付される

確定申告書の内容に沿って、納税が足りていなければ納付します。

源泉徴収などを通じて払いすぎていた場合には還付されます。

なお、確定申告書に不備があった場合、税務署から連絡が来るため、対応するようにしましょう。

不動産クラウドファンディングで節税は可能?

不動産クラウドファンディングでの節税はできる場合とそうでない場合があります。

主な考え方は以下の2つです。

(1)不動産クラウドファンディングでは一般の不動産投資のような節税はできない

(2)セミナーや投資内容調査の費用は経費計上できる場合がある

それぞれを見ていきましょう。

(1)不動産クラウドファンディングでは一般の不動産投資のような節税はできない

不動産クラウドファンディングでは、一般的な不動産投資で可能な節税ができません。

一般的な不動産投資では不動産を丸ごと所有していることになるため、経費が発生し所得額を減らすことで節税につながるのです。

しかし、不動産クラウドファンディングでは、小口化された権利の一部に投資するのみで不動産の所有者とはならないため、経費が計上できないのです。

ただ、不動産クラウドファンディングでも「任意組合型」であれば、不動産を共同で所有するため、減価償却費といった経費が認められており、投資における所得額を抑え節税につながることもあります。

また、「任意組合型」は相続税対策が可能な場合があります。

なぜなら、現金として相続する方法に比べ、不動産として相続したほうが相続税が安く抑えられるためです。

(2)セミナーや投資内容調査の費用は経費計上できる場合がある

不動産クラウドファンディングを行うにあたって、勉強のためにセミナーに参加することがあります。

また、投資物件を実際に見に行くこともあります。

他にも、投資内容をオンラインで調べたり、申し込みを行う際には通信費がかかります。

このような交通費や通信費の一部を経費として計上することができる場合があります。

経費とは事業で使用したお金のことで、収益を得る目的で使用した費用のことをいいます。

事業にかかる税金は収益から経費を引いた「所得」で計算します。経費が増えると、自動的に所得が減り税額も減少します。

事業にかかった費用を経費とすることで、結果的に支払う税金を抑えることができるんです。

ただし、プライベートの飲食代・書籍代・交通費・衣類の購入費など、不動産クラウドファンディングと関係がないプライベートな費用を経費にすることはできません。

その他に、不動産クラウドファンディングを除いた形で、会社員の方ができる節税対策としては医療費控除、iDeCo、つみたてNISA、ふるさと納税などがあります。

詳しくはこちらの記事をお読みください。

会社員ができる節税対策とは?

https://en-funding.en-hd.jp/column/column.html?article_id=25

不動産クラウドファンディングの分配金は確定申告しよう

不動産クラウドファンディングにおける分配金も、所得額に応じて確定申告を行いましょう。

適切な確定申告ができていなければ、損失につながってしまいます。

また、一般的な不動産投資に比べ節税にはつながりにくいといえますが、不動産クラウドファンディングはリスクの低さや、申込の手軽さなどで人気となっています。

不動産投資クラウドファンディングなら「えんfunding」

えんfundingは、株式会社えんホールディングスが運営する不動産クラウドファンディングです。

物件選定・運用を30年行ってきた経験から、人気の高いデザイナーズマンションを厳選して運用するため、専門知識がなくても安心して始められます。

1口1万円からの少額出資が可能で、優先劣後システムももちろん導入しています。

えんfundingでは体験レポートが提供され、不動産投資の知識も身につけられますよ。

えんfundingで不動産クラウドファンディングを始めてみましょう。

不動産投資が学べる漫画など特典プレゼント中

漫画だから分かりやすい。不動産投資が学べる特典を無料プレゼント。お申込みはこちらから。

特典提供元:株式会社えん

関連コラム記事

関連コラム記事

人気コラム記事ランキング

人気コラム記事ランキング